15-30 апреля 2021 г. на физическом факультете состоялась ежегодная региональная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Физика для Пермского края». Секция «Физическая гидродинамика» проходила в очном режиме и вызвала неподдельный интерес у аудитории. На основании выступлений уважаемое жюри конференции по секции «Физическая гидродинамика» традиционно выбрала победителей. Оценка производилась по таким критериям как содержание работы, степень самостоятельности при ее выполнении, уровень доклада. По результатам обсуждения комиссия присудила призовые места следующим студентам:

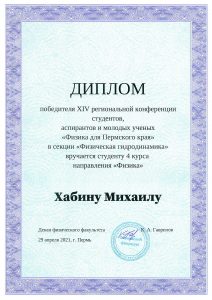

- 1 место: Хабин Михаил, студент 4 курса направления «Физика»; доклад «Идентификация параметров переноса примеси при закупорке пористой среды»

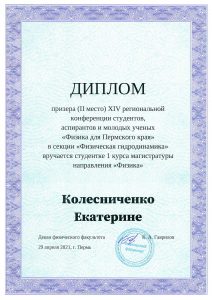

- 2 место: Колесниченко Екатерина, студентка 1 курса магистратуры направления «Физика»; доклад «Волны на свободной поверхности магнитной жидкости во внешнем переменном магнитном поле»

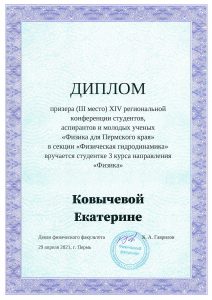

- 3 место: Ковычева Екатерина, студентка 3 курса направления «Физика»; доклад « Динамика магнитного момента в дипольном поле решетки»

Жюри конференции сердечно поздравляет победителей и желает им дальнейших успехов в учебе и научной деятельности.

дистанционное заседание Пермского городского гидродинамического семинара №1547

дистанционное заседание Пермского городского гидродинамического семинара №1547